Иван Толстой: Итоговый подкаст 2024 года. Всех – с наступившим 2025-м!

Конечно, каждый город в мире украшен в новогодние дни очень красиво и уютно. Но Нью-Йорк производит особое впечатление – может быть, просто своими масштабами. И рождественская елка у Рокфеллеровского центра, и тутти кванти. Расскажите, пожалуйста, Александр, как вы наслаждаетесь праздничным Нью-Йорком, как было в этот раз?

Александр Генис: Всегда одинаково: праздник для всех. Сэмюэл Джонсон, замечательный английский лексикограф и писатель XVIII века, сказал: "Если вам надоел Лондон, то вам надоело жить". Я бы перефразировал это так: если вам надоел Нью-Йорк в праздничные дни, то вам надоело жить, потому что ничего прекраснее в Нью-Йорке не бывает.

Важно сказать, что Рождество – это экуменический праздник, его отмечают все, не только христиане. Однажды я был в Японии, в Токио, в рождественские дни. Моя японка-переводчица говорила, что бегает повсюду, подарки покупает, трудное время, потому что очень много суеты. Я говорю: "А что празднуют в Рождество, вы знаете?" Она сказала: "Я не уверена, но, по-моему, в этот день бог умер".

За елкой ухаживают как за королевой

В Нью-Йорке в эти дни праздник елок. И я каждый год их обязательно навещаю. Главная – это, конечно, елка у Рокфеллер-центра. Она ростом в 10 этажей, и за ней ухаживают как за королевой. Сперва ее выбирают также тщательно, как королеву красоты. Потом целый год за ней следят, чтобы она не болела, чтобы была ухоженной, и наконец ее везут в центр города. И это очень сложное мероприятие, потому что елка огромная, для этого останавливают все движение. В 5 утра по 5-й авеню едет машина с длинным прицепом, которая везет елку. На это время для транспорта закрывается проезд.

Самые заядлые любители Рождества выходят ее встречать в 5 утра. Потом ее ставят около катка в Рокфеллер-центре, и мэр зажигает лампочки – это отдельное мероприятие, за которым следит по ТВ вся страна. 10 тысяч лампочек – и никаких игрушек, потому что елка сама по себе такой нечеловеческой красоты.

После этого мириады туристов приходят фотографироваться рядом с ней, она выглядит именно так, как она должна, – фея леса.

Но есть и другие елки, которые я очень люблю. Например, Вашингтон-сквер – это центр Гринвич-Виллидж, богемного когда-то района, а теперь уже не столько богемного, сколько туристского, там стоит елка в Триумфальной арке. Вообще-то Нью-Йорк не славен своими державными символами, здесь нет Красной площади, например, но одна Триумфальная арка все же есть. На ней изображен президент Вашингтон, причем не один, а два: на одной стороне арки он в шляпе, а на другой – без.

Интересно, что рядом находятся шахматные столики. Представьте себе: темень, зима, холод, а в шахматы все равно играют. Я слышал, что только в России играют зимой в шахматы на улице, но теперь точно знаю, что это не так. Раньше там можно было встретить гроссмейстеров из Советского Союза, теперь, по-моему, их уже нет.

И наконец, елка в Метрополитен. Она знаменита тем, что эта барочная елка, украшена неаполитанскими игрушками XVIII века, изображающими всех евангельских персонажей.

Но моя любимая елка – совсем незаметная, скромная елочка, но она находится в библиотеке Моргана. А рядом с ней находится главная святыня праздников – "Рождественская песнь в прозе” Диккенса. Эта рукопись существует в единственном экземпляре. Многие считают, что именно с нее началось празднование Рождества в викторианские времена: знаменитая и всеми любимая история про Скруджа. Я каждый год хожу навещать этот манускрипт. Он хранится в пуленепробиваемом футляре рядом с Библией Гуттенберга, к которой она имеет самое прямое отношение. Кураторы каждый год переворачивают страницу, чтобы мы могли рассмотреть текст. Интересно смотреть, как Диккенс писал свой шедевр. Видно, как он зачеркивал лишние прилагательные и все глаголы переводил из пассивной формы в активную.

Рядом с Диккенсом Рождество всегда бывает особенно уютным

Короче говоря, рядом с Диккенсом Рождество всегда бывает особенно уютным, потому что с него начались многие ритуалы, которые мы и сегодня бережем.

Иван Толстой: Это очень интересно – то, что вы сказали об игрушках XVIII века. В нашей семье старых игрушек елочных не сохранилось, а вот в семье моей жены есть, действительно, и какой-то необычайно старенький и жалкенький Дед Морозик в каких-от древних валенках, и домик, облитый весь снегом, блестящим от комнатного света, и много других игрушек, какие-то старые шары. Но мы не всё с собой взяли в наше многолетгнее заграничное путешествие, просто боясь побить эти игрушки, они так и ждут нас где-то в Петербурге, закопанные в вату, в коробках и на антресолях. А в вашей семье как относятся к елке, к елочным игрушкам, чем вы украшаете?

Александр Генис: Вот видите, вы не взяли игрушки, а мы взяли. Всё, что мы увезли из Риги, когда полвека назад отправились на Запад, – это были книги, причем книги, конечно, специальные. Мы оставили любимые, считая, что Джека Лондона или Марка Твена будем читать на английском. Вместо них мы утащили собрания сочинений Герцена, Белинского, Писарева. И к ним – ящик елочных игрушек, ибо справедливо считали, что там, где стоит украшенная елка, там и дом. Мы ни разу не пропустили Рождества, ни разу не жили без елки. Игрушек скопилось столько, что уже пять ящиков стоят в гараже. Каждый раз жена украшает елку в символические цвета, игрушки подбираются таким образом, чтобы их цвет отвечал главным событиям года. Но с 2022 года у нас елка жовто-блакитная, конечно, из-за украинской войны. Так наша елка сочувствует времени.

А другой мой любимый ритуал связан с радио. В праздничные дни студенты Колумбийского университета устраивают марафон Баха: семь дней подряд звучат все сочинения Баха без исключения. В эту неделю у меня не выключается приемник, и я живу с Бахом. Другие композиторы сочиняли музыку, а он сочинил сразу ее словарь. Бах – квинтэссенция западной цивилизации, западного Рождества и всего, что происходит в эти дни.

Эта, как я говорил, экуменичность Рождества была особенно заметна в Париже на празднике открытия после реставрации собора Парижской Богоматери. Подумайте: весь мир, кроме, разумеется, путинской России, отмечал это событие. И ни копейки государственных денег не пошло на реставрацию – все сборы от частных лиц. Больше всего денег – после французов – дали американцы. Казалось бы, что им Париж, но они его чувствуют частью общего наследства.

Оскар Уайльд как-то сказал, что хорошие американцы после смерти попадают в Париж. Его спросили: "А плохие американцы?" Он сказал: "В Америку".

Иван Толстой: "Фабрика кино", наша следующая рубрика. "Ситцевый бунт" – так называется новая картина, которую мы собираемся с вашей помощью, Александр, обсудить, и она посвящена тоже истории, как и у елки есть история, так и у "Ситцевого бунта". О чем же этот фильм?

Александр Генис: Это картина наших давних друзей Виктории Купчинецкой и Миши Гуткина, их знают постоянные слушатели Радио Свобода, потому что они участвовали в моей передаче "Американский час с Александром Генисом", были там нашей звездной парой.

Уже много лет Вика работала над очень необычным фильмом. И вот на фестивале авторского кино в нью-йоркском даунтауне состоялась премьера. Начать разговор об этой работе надо с места действия. Это Катскильские горы, всего два часа езды, но это совершенно другой мир, который на Нью-Йорк никак не похож. Знаете, ведь половина ньюйоркцев родились не в Америке, а в этих горах живет корневой народ. И там раз в году, летом, устраивается карнавал, когда по маленькому городку Анды (несмотря на пышное название, это крохотный поселок), идут люди, наряженные в ситцевые балахоны и страшные маски.

Вика заинтересовалась этим обрядом и сняла фильм о тех событиях, которые послужили причиной этих шествий. .Дело в том, что с середины XIX века в этих горах жили крестьяне. Тут следует говориться: слово “крестьяне”, ‘peasants’, по-моему, вообще не употребляется – в Америке говорят "фермеры". Эти земледельцы были арендаторами, они не могли купить землю, потому что феодалы, которые ею владели еще до революции, не желали расставаться со своей недвижимостью. И тут начался бунт. Фермеры оделись в особые ситцевые балахоны, надели страшные маски и пугали владельцев, выдавая себя за враждебных индейцев.

Это длинная история, в фильме она очень интересно показана и подробно исследована. На премьеру пришли потомки бунтовщиков, которые до сих пор хранят эти маски в память о той войне за землю. Кончилось все хорошо: был принят закон, который дал земледельцам право приобрести землю, которую они обрабатывали. Историки говорят, что это была вторая американская революция.

Интересно, что ее историю, которую мало кто уже помнит, за исключением жителей Катскильских гор, рассказала эмигрантка Виктория Купчинецкая. Выступая на премьере перед залом, она сказала: "Именно потому, что я эмигрантка, меня особенно заинтересовало, как Америка стала независимой, как она охраняла свою свободу, как она боролась за свои права. Потому что я из России и знаю, чего это стоит".

Фильм был принят очень тепло. Американцы, которые сидели в зале, с наслаждением смотрели на своих предков, потому что это была часть самой что ни на есть живой истории.

Знаете, Иван, меня всегда поражало, что в Америке история гораздо ближе, чем в любой другой стране. Лев Толстой говорил, что помнит себя с 6 месяцев. Вот и Америка, как Толстой, помнит себя с самого рождения. И каждая деталь исторической биографии Америки до сих пор жива – ее лелеют. В этом смысле Америка все еще Новый Свет.

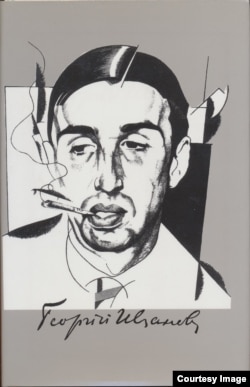

Иван Толстой: Книги у нашего изголовья. Давайте, Александр, попробуем подвести некоторый итог 2024 года и сказать о тех книгах, которые произвели наибольшее впечатление. В прошлый раз я обещал немножко подробнее рассказать о книге петербуржца Андрея Арьева, соредактора (вместе с Яковом Гординым) журнала "Звезда". Андрей Арьев много лет занимается (по существу, это стало его главной в последние годы темой) жизнью и творчеством Георгия Иванова, одного из крупнейших поэтов ХХ века, а может быть, вообще одного из лучших русских поэтов, которого очень не сразу оценили и современники, и потомки. Но теперь он стал такой классикой, такой бесспорной фигурой в пятерке, в тройке лучших русских поэтов, что впору ему появляться (да он и появляется уже) на конфетных коробках.

Я захватил портрет Георгия Иванова на обложке его собрания сочинений работы Юрия Анненкова еще начала 20-х годов, еще петербургского периода: он такой с презрительным ртом, с папиросой во рту – таким он и запомнился своим современникам. Никто его не ставил ни во что в Петербурге в годы Серебряного века, поэтому году в 1980-м (может быть, в 1981-м), когда я впервые услышал всерьез его имя именно из уст Андрея Арьева, я не очень обратил тогда внимание на него и заинтересовался только после этого рассказа и чтения в исполнении Андрея.

Мы сидели в гостях на Савкиной горке, в гостях у директора Пушкинского музея в Тригорском, музея Осиповых-Вульф в Тригорском. И вот после хорошего застолья, зима была, Андрей начал читать стихи Георгия Иванова – они всех поразили. Но час был поздний, и мы с ним пошли домой, на турбазу. Путь был длинный, километра полтора или два нужно было идти, и была абсолютно тихая ночь. Вообще в Пушкинских Горах ночи абсолютно тихие, а тогда еще туристов было не очень много. И вот снежные поляны под луной, искрились холмы, чернел лес, и в этой полной тишине мы после отличного ужина и большого количества русской водки шли и беседовали. Я попросил Андрея еще почитать Георгия Иванова. И тут он меня пронзил окончательно: в этой атмосфере в полной тишине Андрей читал то, что отзывалось необыкновенно глубоко и с полным чувством во мне.

Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем

Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты,

Мы спокойно, классически просто идем,

Как попарно когда-то ходили поэты.

И вот Андрей рассказывал и тогда, рассказ, конечно, я плохо помню, но в книге, которая только что вышла в Петербурге в издательстве "Нестор-История" (книга Андрея Арьева "Был целый мир". Книга о Георгии Иванове"), вот в этой книге Андрей очень тонко и очень деликатно показывает, что такое был снобизм Серебряного века, что такое было презрение к Георгию Иванову, как его затаптывали великие фигуры, не стеснялись в своих характеристиках, и через какое-то время он стал просто притчей во языцех, его имя стало просто нарицательным именем очень дурного третьестепенного литератора.

И нужна была трагедия, которая случилась и с ним, и со всей страной, чтобы в 30-е годы, в самом начале, он выпустил в Париже маленький сборник стихов "Розы" – и там прозвучал новый Георгий Иванов, совершенно необычный, трагический, отрицающий все блага земли, отрицающий смысл эмигрантского существования.

А затем на Георгия Иванова свалились огромные деньги его жены: Ирина Одоевцева получила наследство от своего скончавшегося отца, они уехали в Биарриц и там, казалось бы, зажили другой жизнью. Георгий Иванов даже перестал писать стихи, семь лет он их не писал.

Но в Биаррице их настигла новая беда: пришли гитлеровцы, а союзная авиация уничтожила дом Георгия Иванова. Он вернулся в Париж и после войны снова начал писать стихи. Он долго отплевывался от обвинений в коллаборационизме, никакого коллаборационизма там, конечно, и не было, все это теперь уже доказано, и Андрей это очень тонко подмечает, но он показывает, что такое искусство клеветы, искусство очернения репутации Иванова.

И вот этой атмосфере, когда не было ничего уже, ни родины, ни его действительно больших денег, пришедших через Одоевцеву, не было уже многих современников и было это проклятье эмигрантской среды, Иванов снова стал писать и взошел на еще новую высоту. Казалось бы, уже куда выше или, точнее, глубже должно было быть отчаяние, и тем не менее Иванов опростил свой стих, как Пастернак призывал дойти до самой простоты; Георгий Иванов, по-моему, превзошел всех: он и тонок, и прост, и лишен вообще всего. И его отчаяние – это уже отчаяние человека, теперь потерявшего и Европу, а не только Россию, это двойной удар его судьбы. И вот, может, одно из самых интересных его стихотворений, подчеркивающих это его состояние:

Если бы жить, только бы жить,

Хоть на литейном заводе служить.

Хоть углекопом с тяжелой киркой,

Хоть бурлаком над Великой рекой.

"Ухнем, дубинушка!"

Все это сны,

Руки твои ни на что не нужны.

Этим плечам ничего не поднять.

Нечего, значит, на Бога пенять.

Трубочка есть. Водочка есть.

Всем в кабаке одинакова честь.

Александр Генис: Арьев чрезвычайно подходит на роль интерпретатора Иванова. Их многое объединяет: скупая петербургская эмоциональность, немногословная сдержанность и тихая глубина, то, что Бродский называл мир “цвета воды”.

Я очень благодарен Андрею за то, что он заново открыл для меня стихи Иванова, полные спрятанного мастерства и холодного отчаяния. Например, это:

Россия счастие. Россия свет.

А, может быть, России вовсе нет.

И над Невой закат не догорал,

И Пушкин на снегу не умирал,

И нет ни Петербурга, ни Кремля —

Одни снега, снега, поля, поля…

Снега, снега, снега… А ночь долга,

И не растают никогда снега.

Снега, снега, снега… А ночь темна,

И никогда не кончится она.

Россия тишина. Россия прах.

А, может быть, Россия — только страх.

Веревка, пуля, ледяная тьма

И музыка, сводящая с ума.

Веревка, пуля, каторжный рассвет

Над тем, чему названья в мире нет.

Иван Толстой: Александр, а ваша книга года – какая?

Александр Генис: Мне приятно вспомнить книгу Нины Аловерт, которая выпустила свои воспоминания. Это очень теплая книга, и она очень близка, потому что мы с Ниной дружим почти полвека. Она работала с нами всеми в "Новом американце", мы там с восторгом печатали ее фотографии. Так получилось, что всю эмигрантскую жизнь мы провели вместе с Ниной, и я ужасно рад тому, как она у нее сложилась.

Нина Аловерт счастлива балетом

Эмиграция все-таки очень тяжелая штука, для всех она означает потерю той части жизни, которую, может быть, вы больше всего ценили. Нина – балетный фотограф. Можете себе представить более редкую специальность для того, чтобы приехать с ней в Америку?! Не программист, не медсестра, а балетный фотограф. Но Нина всю жизнь в эмиграции занималась именно своим делом – балетными фотографиями. Ее работы печатали все лучшие журналы, выходили книги, и все это вошло в сокровищницу истории балета. Она счастлива балетом и любит его больше всего на свете. Поэтому и вспоминает о своих друзьях-звездах необычайно тепло.

Только что она написала очерк про Годунова, про трагическую историю его жизни в эмиграции. Этот текст наполнен любовью, честностью и психологической тонкостью. Она очень хороший писатель. Я думаю, мастерство идет от фотографии. Она смотрит на свою модель с профессиональной пристальностью и видит то, чего мы не замечаем, когда глядимся в зеркало. Но есть у Аловерт еще одна, так сказать, хитрость.

Однажды я был на выставке Нины в выставочном центре в Нью-Йорке, там были собраны портреты третьей волны. Мне было очень интересно на них смотреть, потому что я себя чувствовал как Шкловский, которого привели в музей ЧК. Он сказал: "Я ощущал себя живой лисой в лавке скорняка".

Я горжусь тем, что мы с Ниной столько лет дружим

На выставке третьей волны все были мне знакомы. И я спросил у Нины: "Как так получилось, что люди мы все разные и выглядим по-разному, но у тебя на фотографиях все мы без исключения красивые?" Она ответила: “Это потому что я вас всех люблю". Это было так трогательно, искренне.

Мы тоже любим Нину. Я рад, что она выпускает книги, собирает материалы, публикует своя архивы. Это подвижническая судьба. И я горжусь тем, что мы с Ниной столько лет дружим.

Иван Толстой: Я с удовольствием поддержу вас и докажу это тем, что в студию я захватил эту огромную, тяжеленную, великолепную книгу Нины Аловерт, она называется "Две жизни. Воспоминания театрального фотографа". Книжку выпустило издательство Esterum, оно находится во Франкфурте-на-Майне. Здесь и рассказы, и избранные фотографии. Книга великолепно совершенно издана, начинается она с воспоминаний Нины Николаевны, с войны, эвакуации, здесь есть и домашние фотографии, и фотографии друзей ленинградского периода, и так далее.

Надо сказать, что Нина Николаевна была первым фотографом, которой позволили фотографировать по ходу спектакля. Ведь до этого и балетные фотографии, и драматические фотографии изготовлялись так: в павильон приходили артисты, ставились они в определенные позы, снова надевали свои сценические костюмы, и вот так, в стылом виде, с жестами в статике, делались эти фотографии. Нина Аловерт снимала живые спектакли – для этого, конечно, нужно было большое покровительство. Она вспоминает, что таким человеком, который первый позволил ей щелкать затвором прямо по ходу спектакля, был Николай Павлович Акимов, главный режиссер Театра комедии на Невском проспекте в Ленинграде. Но, что интересно, на кадрах Нины Аловерт летают не только танцовщики и танцовщицы – когда она снимает драматических артистов, они у нее тоже в этом движении, и они у нее тоже летают.

Вот это совершенно необычно: она находит какой-то удивительный момент, я не знаю, сколько кадров она в результате отбирает. Сейчас, когда есть спортивная съемка, когда 400 кадров снимается, потом можно легко отобрать, но тогда такой аппаратуры у Нины Аловерт уж точно не было, она говорит, какими простыми аппаратами она снимала: сперва аппаратом "Киев", по-моему, потом "Зенит", страшно тяжелый, она себе свернула из-за этого спину.

Но драматические сцены в спектаклях у нее живые, они движутся, ты словно присутствуешь на самом спектакле. Вообще, мастерство Нины Аловерт совершенно необыкновенное, а некоторые фотографии просто стали классикой. Ты смотришь на них: вот Довлатов в розовом пиджаке, или с микрофоном на каком-нибудь выступлении, или прощается на углу 14-й улицы на Юнион-сквер. Тебе кажется: что, эти фотографии до Нины Аловерт не существовали? Ведь это же классика ХХ века, это все работы замечательной Нины Николаевны Аловерт.

Я думаю, что этот альбом, эту книгу вообще должны посмотреть, а еще лучше – купить, все любители и театральной жизни, и литературной второй половины ХХ века. Наверное, это все-таки лучшая книга в ушедшем году.

"Нью-Йорк", наша последняя рубрика. Нью-Йорк в 2024 году.

Александр Генис: В предпраздничном Нью-Йорке состоялся концерт Александра Филиппенко. В последнее время русская театральная жизнь в Нью-Йорке процветает. Люди бегут от путинского режима, из-за чего складывается иная ситуация. Приходят новые зрители, новые актеры, которых знали по России, но теперь они живут за границей, как и Саша Филиппенко. Я был очень рад оказаться в зале, заполненном нашими эмигрантами, которые знали все те тексты, что Филиппенко декламировал.

Филиппенко – замечательный чтец. Я его знаю с 1991 года. Мы подружились, когда мы с Вайлем приехали в Москву на презентацию книги "Родная речь", это было первое издание в России. Филиппенко пришел на презентацию, чтобы почитать нам Гоголя. И это был бесценный подарок. Мне чудится, что Гоголя он читает так, как читал бы сам Гоголь (известно, что писатель был замечательным чтецом).

На сцене Филиппенко преображается в каждого персонажа и в каждого автора, я бы сказал. Он классиков делает живыми – и сам стал классиком. В Нью-Йорке он читал самые разные тексты. Звучал Гоголь, Зощенко, Жванецкий, Булгаков, Бродский, Довлатов – все любимое в нашей литературе.

Но это было не собрание разных тестов, а искусный коллаж, складывающийся в автобиографию, рассказанную чужими словами. История нашего современника от оттепели до украинской войны.

И все эти драматические сюжеты были снабжены комическим комментарием наших самых замечательных сатириков. Например, Зощенко в его исполнении – по-моему, лучше не бывает. И так этот 80-летний артист все два часа без перерыва держал аудиторию наэлектризованной.

Я счастлив, что я оказался на празднике, который Филиппенко устроил. Это был оммаж отечественной словесности и грустный итог русской истории.